一园一世界,一步一精神

校园是无声的课本,建筑是立体的校训

从校门到剧院,从书院到湖畔

西安外事学院的每一处角落

都藏着关于教育、文化与理想的密码

今天,让我们跟随黄藤校长的脚步

全景式漫游校园

读懂这所大学

“多元集纳、中西合璧”的精神底色

感受“扎根传统、放眼世界”的育人初心

1.西安外事学院南门

西安外事学院的南大门借鉴德国勃兰登堡门元素,直观传递着学校“多元集纳”“中西合璧”的国际化特色,彰显着以国际视野办学的理念。

而大门上的对联,更是学校精神的凝练。

上联“学以为己、明道修身”,源自儒家智慧。“学以为己”强调学习的真谛是提升自我修养、涵养道德,达至“内圣”;“明道修身”亦是校训前半部分,构成核心教育内容。

下联“行以为人、利他共荣”,则指向学习的终极目标——以所学服务社会、贡献他人,呼应着学校追求世界和平、人类繁荣的宏大愿景。

这座门,是全球视野与中国文化内核的融合,更是学子践行校训“明道、修身、利他、共荣”,迈向理想的荣耀之门。

2.西安外事学院·正蒙书院

穿过校门,正蒙书院的青砖灰瓦间飘来墨香与书声。这座以北宋大儒张载《正蒙》命名的院落,藏着学校最深厚的文化根脉——门口的张载铜像(为纪念其诞辰千年而设)、两侧的《东铭》《西铭》,以及正门口“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的“横渠四句”,共同构成了一幅立体的“精神图谱”。

“‘正蒙’二字,取自《易经》‘蒙以养正,圣功也’,”黄校长解释,“我们要在学生成长的‘蒙昧阶段’,种下正确价值观的种子。”三栋楼宇以《论语》“兴于诗,立于礼,成于乐”为主题,成为学生练习书法、创作绘画、研读经典的自由空间;“学院+书院”模式下,正蒙导师带领学生分组实践,让“明道修身”的理念从文字落地为行动。 如今,这套通识教育体系已延伸至中小学、幼儿园,成为学校的“立校之本”。正如黄校长所言:“正蒙不是简单的复古,而是让传统文化成为滋养‘完整的人’的土壤。”

3西安外事学院·鱼化龙广场

校园中心的鱼化龙广场,是外事精神最生动的“具象化”。广场中央,三条鱼尾向上渐化为龙头的“鱼化龙”雕塑,镌刻着“多元集纳、自强创新”的校风。龙的图腾本就是马头、蛇身、鱼鳞、凤爪的融合,恰如学校兼容并蓄、在创新中成长的办学之路。

这尊雕塑的诞生颇有故事:当初设计师提议模仿罗马柱、复旦“钥匙”雕塑时,黄藤校长坚持“要专属外事的符号”,最终以“鱼化龙”命题,选中了陕西省雕塑院院长王天任的方案。

如今,“鱼化龙”已成为校旗、校徽、校歌的核心元素,见证着“化鱼成龙”的成长信念。

广场西望,先见 “西楼”,因方位得名。

再往西,另一栋行政与文化楼却叫 “东楼”。

西楼之西为何是东楼?

外事人这样看:面朝西时,以全球为界,目光向东绕地球一周,落点便是东楼。

此般是 “放眼世界、胸怀全球” 的格局。“心有世界,自见 ‘东楼’”,黄校长道。

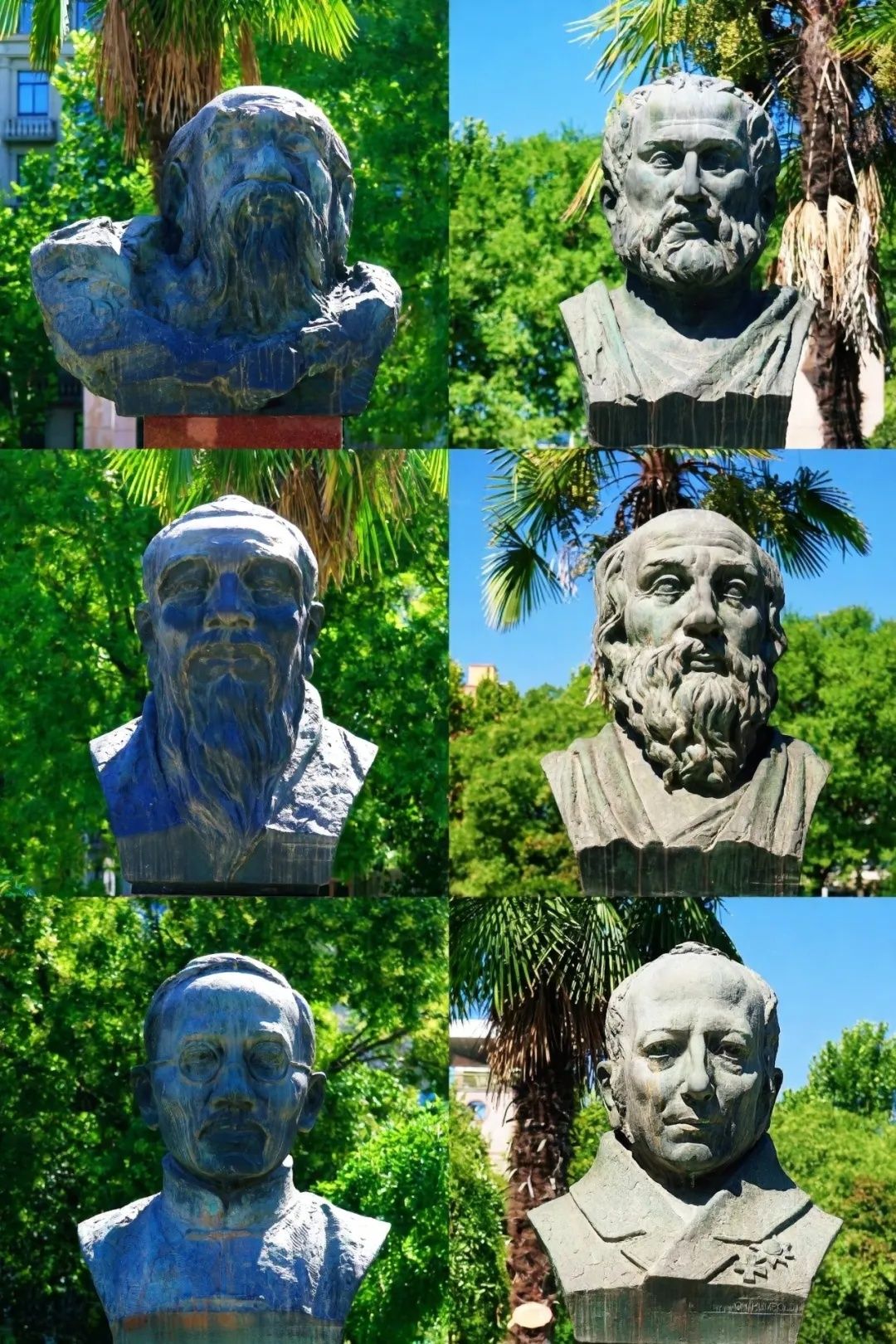

广场上老子、孔子、蔡元培与亚里士多德、柏拉图、洪堡六位先贤雕像并列,则是一场跨越时空的“教育对话”,前者代表中国文化根基与近代教育革新,后者象征西方哲学源头与现代大学转型(洪堡首创“科学入大学”,被誉为“欧洲现代大学之父”)。

4.西安外事学院·鱼化湖

从广场漫步至鱼化湖,68亩水面与周边景致构成220亩的诗意空间。连接湖岸与七方书院的“晓风堤”,取自“杨柳岸,晓风残月”的意境,堤中月亮门与岸边杨柳,让古典诗词的美成为触手可及的日常。

湖面上有一个名为“荷园”的餐厅,其中藏着一段与顶尖学府的“缘分”。北大教育学院院长文东茅曾感叹:“北大有‘一塔湖图’,外事也有!” 黄藤校长笑答:“北大湖是‘未名湖’,我们是‘鱼化湖’;北大塔是水塔,我们是思圣塔;北大留学生宿舍叫‘芍园’,我们叫‘荷园’。”巧的是,清华也有“荷园餐厅”,这份巧合背后,是顶尖大学对“山水育人”的共同追求。

5.西安外事学院·仰信厅

从鱼化湖向深处走去,就能看到仰信厅。仰信厅是“仰信笃志、勤学乐用”的一个物理标志,是学校最重要的文化和精神核心。

仰信厅内,吉尼斯世界纪录的“天子长安”编钟奏响礼乐文明的回响。

厅旁“鱼龙宝宝”吉祥物身后,“仰信笃志、勤学乐用”的八字箴言,界定了外事学子的行为准则——以信念为指引,以行动为支撑。

6.西安外事学院·仰信阁

穿过仰信厅后的藤信山(山顶怀远亭与玉玺石雕象征“诚信”),便到了仰信阁。这里的“本原儒学院”是学校思想探索的高地:“本原”指向中西文化汇通的原点,“儒学”锚定文化圈特征,却绝非复古,而是一个汇通儒释道、两希文明、世界文明的学术名词。

黄藤校长说:“本原儒学是外事的‘灵魂’,让文明在尊重差异中寻找共识。”与仰信阁相连的七方书院,以“东西南北天地人”为核心理念,践行“汇南北之气、凝东西之髓;顺乾坤之理、成雅乐之人”的育人目标。它与正蒙书院分工不同(前者侧重研究生,后者面向本科生),却共享“培养知行合一、乐为有用之人”的初心。

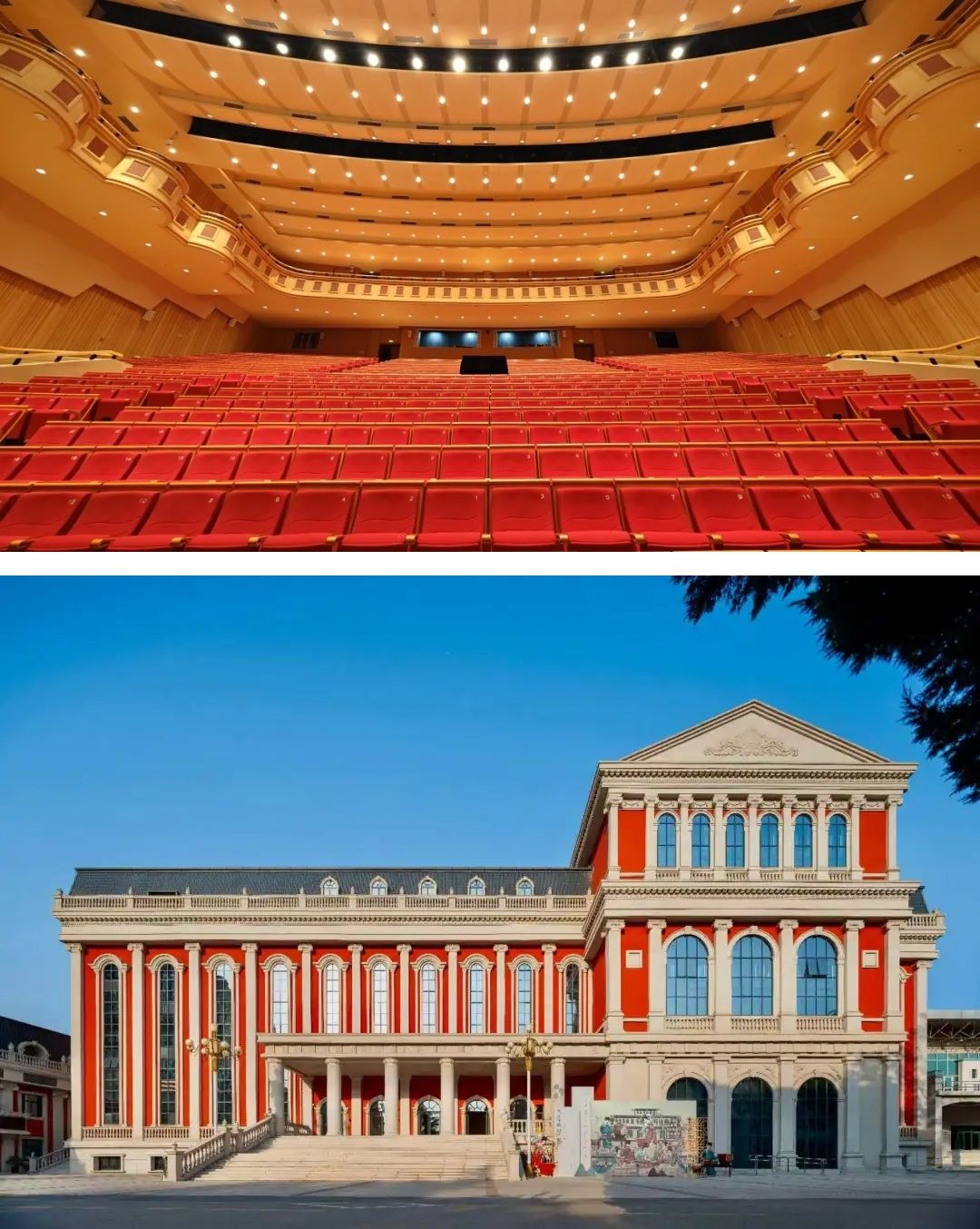

7.西安外事学院·西安鼓乐大剧院

校园的西安鼓乐大剧院,是“中西合璧”理念最鲜活的“艺术表达”。它既以“西安鼓乐”命名(西安唯一鼓乐主题剧院),又吸纳维也纳金色大厅的建筑元素,被师生亲切称为“金色大厅”,现代声学设计与典雅线条,恰为“中国古代音乐活化石”西安鼓乐(2009年入列人类非遗)提供了最佳舞台。

学校鼓乐团带着鼓乐走遍国内外,成为“西安名片”。但剧院的意义不止于演出:鼓乐体验课上,学生解读隋唐乐谱、学习乐器制作,让千年技艺成为“活态课堂”。“鼓乐里有历史的回响,”黄藤校长说,“我们要让学生在艺术中触摸民族精神,明白‘传统不是守旧,而是在创新中传承’。”

8.西安外事学院·北门广场区

站在西安外事学院的北大门入口,目光所及之处,藏着一段关于学校初创的珍贵记忆。

正对北门的,是学校迁至鱼化校区后建成的第一栋教学楼(简称“1号楼”),如今是人文艺术学院的所在地。楼前一尊平平无奇的雕塑,却是列入校史文物的“珍宝”:它由西安美院老师设计,陕西省人民政府外事办公室在1号楼建成、开学时所赠。

雕塑上的徽标以 “外” 字为原型,既暗合 “外事” 之名,又因学校彼时已建校十年,成为十周年的标志性符号。更巧妙的是,徽标中上下分割的方块,正是 “中外合璧、中西交融” 的直观表达。雕塑顶端的地球与飘带,则传递着 “立足本土、放眼世界” 的追求,象征着西安外事学院从创办之初就胸怀全球的格局。

漫步北门广场区,目光所及的建筑群落,构成了学校文化最核心的 “拼图”。1号楼左侧是西安鼓乐大剧院,右侧是仰信阁,三者形成了‘诗、礼、乐’的完美组合。它们共同构成了西安外事学院最核心的文化要素,让‘多元集纳、中西合璧’的理念变得具象化。

9.西安外事学院·古琴楼

这里有中国大学唯一的古琴系,近百名本科专业学生与全体新生必修的“古琴与音乐修养”课,让千年琴韵浸润校园。学校更设古琴制造厂,学生可亲历从选材到成型的全过程。黄藤校长强调:“古琴是礼器,是文人士大夫的精神符号,陶渊明的‘无弦琴’告诉我们,它早已超越乐器本身,成为修身养性的通道。”楼上“金色小厅”与鼓乐大剧院呼应,让古今中西音乐和鸣。

10.西安外事学院·体育运动中心

作为全省高校中唯一拥有双游泳馆的体育馆,这里不仅有400米标准田径场、各类球类场地,更以“俱乐部制”革新体育教育:足球、跆拳道等俱乐部让学生在专业教练指导下“每天运动一小时,幸福生活一辈子”。从省足球冠军到全国跆拳道佳绩,运动精神已融入校园血脉。黄藤校长说:“‘修养道德、健康体魄’是育人双基石,健全的精神离不开强健的身体。”

11.西安外事学院·莱比西餐厅

源于德国莱比锡考察的西餐厅,藏着职业教育的顿悟:当地厨师学校用三年培养服务员,让黄藤校长明白“技能易教,习惯难养”。莱比西从用具到厨师均由德方支持,我校厨师亦赴德深造。那些考察时“吃西餐吃到想念辣酱”的趣事,如今化作跨文化理解的教材,印证着校长所言:“味觉的差异,恰是包容的起点。”

12.西安外事学院·雨花公主、鱼化塔

学校的雨花公主雕塑,藏着这片土地的千年记忆。

相传此地曾是周武王与公主筑祭天台之处。唐代成了文人驿站,学子祭拜雨花公主求金榜题名,“雨花” 渐变为 “鱼化”,“鱼化寨遗址” 由此得名。

建校时,雕像旁尚存香案香台,村民常来祈福,校园建成后此俗方止。

雕像后方是鱼化湖,湖心鱼化塔为原生景观,连同湖泊、雕像的始建渊源,至今成谜。

湖上 “潜龙桥” 因水中曲影得名,湖畔 “步云廊” 通向藤信山顶的 “怀远亭”,亭内有藤信山雕塑,景致雅致。

这些景观相互映衬,将历史传说与校园风光巧妙融合,成为西安外事学院一道独特的风景线。

13.西安外事学院·规划中的研究生公寓楼与藤信大楼

踏入西安外事学院的南门,两侧百余亩开阔土地正孕育着校园的崭新未来:一侧是未来将会打造的研究生公寓,公寓楼下便是“七方书院”,延续文脉底蕴;另一侧则会是藤信大楼,楼内不仅设有可容纳三千余人的大型音乐厅,更将集教学、科研、图书、讲座与会议功能于一体,成为多元学术文化的聚合场。

眼下,这些建筑虽尚在规划建设中,但土地上已摆放着飞机与高铁,它们既是航空、铁道专业学子的实习阵地,更像一组充满力量的符号,预示着外事正以“快跑”的姿态奋进,以“高飞”的志向翱翔,向着更广阔的未来全速前行。

外事的答案,藏在每一步里

正如黄藤校长所言

“校园里的一砖一瓦、一草一木,

都是写给学生的‘教科书’。”

在这里

每一步行走都是与文化的对话

每一次停留都是对理想的回应

这或许就是教育最美的模样:

让精神看得见、摸得着

让成长自然而然

图/王欣婉 李金海 张天宇

文字/王佳宁 王欣婉 张天宇